e llama Ana Carla. Tiene ocho años y le gustaría ir a una peluquería. Es coqueta, juega al esconder con un grupo de niños que puede decir en un minuto más de diez palabras que riman con “ía”. Usa pantalón corto, sandalias, camiseta y diadema. Tiene los pies polvorientos y los dientes luminosos. El pelo largo y muy vivo, la ropa sucia, los ojos marrones achocolatados. Es un recordatorio en forma de niña de que lo de afuera no siempre es cónsono con lo de adentro.

Es Domingo de Pascua en La Habana, Cuba. No se ve festejo de ningún tipo en las calles de la ciudad vieja, ni ambiente de fiestas de resurrección, ni nada que invite a ello. No hay en las puertas de las casas ramilletes de Domingo de Ramos, ni otras señales del catolicismo como se ven en San Juan. Ha habido misas y servicios pero tan pocos que pasan desapercibidos. No siempre saber las cosas basta, hay que sentirlas.

El ritmo de la ciudad, con sus turistas en su mayoría brasileños, europeos o venezolanos, sigue con la cotidianidad de siempre. Se venden las gorras del Che Guevara, los mojitos, los habanos, los libros sobre socialismo o biografías sobre Fidel Castro o el Che. Hay, literalmente, rumba en cada esquina. Voces e instrumentos que ocupan el aire, el espacio. No es una ciudad silenciosa, no lo es ese día, y sospecho que no lo ha sido nunca.

Días antes tampoco ha habido reverencia alguna, ni silencios de Viernes Santo. Las iglesias que he vistado son salas de concierto y, las que operan, conviven con las cientos de personas que caminan por la ciudad vestidos de blanco. Se han hecho el santo y lo llevan con un orgullo distinto al que utilizan los que suelen llevar hábitos en otras religiones. Es otro el código. Los miro y sospecho también que en esas calles han triunfado otras cosas que tienen mucho menos que ver con la culpa, o al menos con las nociones de culpa cristianas.

Los bares y restaurantes están todos abiertos, hay conjuntos que tocan son y guaracha de la vieja, la de siempre, con cantantes que tienen voces que en cualquier otro escenario estarían ganando Grammys un año sí y el otro también. Son voces que se apropian de la calle, te empujan hasta una silla y antes de darte cuenta ya estás entregando toda tu atención y tu dinero al espectáculo y al camarero.

El viernes compartí la mesa con un amigo. Entramos a un restaurante, pedimos refresco de limón y malta. Tenemos hambre y habremos de comer con ansiedad. Él está deslumbrado con la voz redonda de la cantante. Es una mujer negra, de mediana estatura y cuerpo robusto. Es su voz una versión sonora y melodiosa de su acento cubano, esa forma de hablar en español que redondea las palabras, las deglute y las devuelve con unas cuantas libras de más. Ese hablar cubano que te abre la boca más de la cuenta, que te ensancha los cachetes y te recuerda dónde está el cielo de la boca.

Mi cómplice en la comilona me dice que me fije, que en Cuba no hay hipsters porque es imposible sentir nostalgia por un pasado que no se quiere ir. En Cuba no hay hipsters. Se me pega la frase en la cabeza. Me retumba

El bar está lleno de cosas viejas, como en cualquier lugar allí. Nos llama la atención un televisor con caja de madera y pantalla casi del todo redonda, también una vellonera y una nevera de Coca Cola de botella. La losa criolla es conmovedora y entre bocado y bocado un camarero joven se nos acerca con curiosidad.

-¿Son de Puerto Rico?, pregunta, ustedes son listos, es mejor tener a los americanos de amigos que de enemigos. Yo tengo 26 años, mi abuelo y mi papá estuvieron en la Revolución y todo eso, pero yo no sé.

-Sí, pero tampoco es bueno tenerlos de dueños, le responde mi amigo al muchacho que es alto, blanco y delgado, ojos clarísimos y gel en el pelo.

Mi cómplice en la comilona me dice que me fije, que en Cuba no hay hipsters porque es imposible sentir nostalgia por un pasado que no se quiere ir. En Cuba no hay hipsters. Se me pega la frase en la cabeza. Me retumba. Empiezo a entender o a sospechar que entiendo cosas. Que soy muy romántica y es un peligro romantizar sin filtro, romantizar cosas que ya fueron demasiado amadas, idealizar lo ajeno simplemente porque no es tuyo. Y pienso en los filtros de fotografía que envejecen las cosas instantáneamente y pienso en todas las cosas a las que se le coloca el sello de “instantáneo”, como un gran valor añadido y pienso que estoy pensando demasiado y se enfría la comida y no he comido bien en varios días y tengo hambre, un hambre que me alarga el cuello, me expande la garganta y me da ansiedad. Pero la mujer canta, es Sábado de Gloria y según el dogma no hay Dios en la tierra porque ese día y esa noche está venciendo los demonios. Entonces no hay Dios pero hay otras cosas, un enjambre para perderse.

2

Tiene La Habana formas curiosas de abrazarte, te seduce, te toca sin permiso, te invade el espacio y no es posible siempre tener claro si el interés nace de la sintonía genuina o de la necesidad que tan maestra siempre ha sido de la maña. Días después lo hablaré con otro amigo que ha ido más de una vez a Cuba y me dirá que sí, pero que también es posible sentir empatía e interés a la vez y que una cosa es el espejo de la otra y que si todos nos parecen demasiado interesados también tiene que ver con que somos demasiado desconfiados. Sospecho que tiene razón, pero sólo he estado una vez allí y la duda es extraña. ¿Cómo navegar un espacio con la intuición de que las relaciones están adulteradas? ¿Existen relaciones que no lo estén? ¿Puede una sonrisa sentirse tan genuina y no serlo, o al menos sí pero en un grado más elemental y humano? Sospechar es tantas veces tan poca cosa.

El calor que hace aquí es raro. Está lleno de brisa pero la brisa no arrastra el fresco. Hay tantas flores pero no huele a flores. Los carros sin carburadores, los cigarrillos y cigarros, construyen un aura humeante que, en sus instantes más intensos, te cambia el sabor de la boca. Te sabe a humo negro, a polvo, te amarga. Un hombre me prepara un café mientras miro emocionada un Plymouth del 1954. Cuando era niña mi papá tenía uno pero del 1958, le llamaban el carro de Batman porque tenía las aletas grandes atrás. Era rojo y blanco por dentro y por fuera. Recuerdo el guía finito, la banda blanca en las gomas y la sensación de tener un cuerpo de cinco años y pensar que aquel carro era una casa rodante con sus asientos anchos y abarcables. Un sofá móvil.

En época de vacas flacas -realmente flacas y quebradas- papá tuvo que venderlo. Fue la última cosa vendió entre tantas. Lo lloró y creo que aún siendo niña lo entendí y al día de hoy sé que para entender cierto tipo de masculinidad, tengo que ser capaz de entender que es posible amar la hojalata.

Entonces allí estoy, borracha de nostalgia tomando una foto del primer Plymouth de la década del 50 que veo en años. Papá lleva más de 20 buscando el suyo, feria de carro tras feria de carro, y nunca lo encuentra. Allí había uno. No era rojo, era de un tono de amarillo de esos mostaza que uno no sabe nombrar, pero estaba allí. Yo preparaba la cámara del celular para sacarle una foto cuando el señor, que me estaba mirando, me sirve el café con leche que pedí. Lo tomo clarito, para espanto de muchos, como si diluir las cosas te salvara de algo.

-¿Le gusta el carro?

-Sí, mucho.

-Eso está bien, pero no olvide que lo nuevo es nuevo… Porque aquí están estos por la situación pero piénselo, si usted pudiera tener uno nuevo, ¿tendría uno viejo?

Hago un gesto de afirmación confundida con el rostro. No sé qué decir. No sé si vale la pena explicarle el cuento paternal o simplemente callarme, echarle azúcar al café y reconocer que hay nostalgias que también son un peligro o que por lo menos no ameritan explicarse o no se entienden en un espacio donde sospecho que la nostalgia significa cosas muy distintas.

Ahora la boca me sabe a café y a humo. Una amargura.

3

Es ahí cuando llega a tiempo, nunca tarde, la yerbabuena, el limón, el azúcar y el Havana Club y la mezcla te acaricia la lengua, cada una de tus papilas gustativas, el cielo de la boca, la comisura de los labios. Se te vuelve generosa la saliva. Y te olvidas del humo o piensas, incluso, que sin él no sería lo mismo el placer de una bebida. Recuerdas que el placer, cuando es genuino, siempre siempre da trabajo. Un orgasmo de mujer, una ducha luego de una carrera, un abrazo tras horas de viaje, el saber por primera vez en la vida que hay hogares que pueden estar en una voz. Volver a una voz. Volver a casa. Da placer. Da trabajo.

Hay placer y hay belleza. Tanta. Como la del Gran Teatro de La Habana -sede del Ballet Nacional de Cuba- de noche. Es un edificio con elementos barrocos de principios del siglo pasado. Impresiona su iluminación que le regala a la vista la sorpresa de los muchos detalles de su estructura. Es hermoso, imponente, como una persona que sabe lucir sus años. Brilla entre tantas estructuras viejas, en ruinas y hace no tanto en remodelación. A veces el cemento es la primera señal del estado de las ideas. Aquí, sospecho, que envejecen y resisten, con retoques de juventud.

Tiendo a sentir una confianza ciega por las ciudades donde crecen trinitarias, como decir que al resguardo de esa planta nada realmente grave puede pasar. Una de esas cuestiones absurdas, una forma floral de la fe

Ana Carla se acerca sin miedo. Me toca el pelo. Se parece a mí o yo a ella. Tiene la sonrisa libre y nos presenta a sus amigos. Son el grupo de niños y niñas que juegan al esconder dando saltos sobre un antiguo cañón. El mayor tiene 13 y lo aclara orgulloso, los más pequeños 8. Iniciamos un juego de rimas que terminan en “ía”, como tantos poemas y canciones en español. Su repertorio es vasto, dicen todo tipo de palabras. No las recuerdo todas. No las anoté. Pero la última fue peluquería y Ana Carla se acarició el pelo y dijo: ay, yo quiero ir. Es que de veras es coqueta, arrojada, quiere jugar, hablar con la gente. Poco más.

Los compañeros de viaje con los que ando -una cantante, un artista y un arquitecto- jugaron un poco con ellos a “toca palo”. Corretearon unos instantes. Los chicos nos dejaron tomarles una foto y se quedaron jugando. Algún argumento habrán tenido porque una de las frases que escuchamos fue la de un chico exclamando indignado luego de ser increpado por una de las niñas: “¿Cuándo se ha visto que una mujer regañe a un hombre?”

Entre plaza y plaza aparecen acacias florecidas en tonos de rosa, que te hacen reconocer en ellas la majestuosidad del árbol de cerezos en su versión caribeña. ¿Por qué no tenemos parques llenos de acacias? O de trinitarias como las que chorrean de las paredes de los edificios florecidas de rosa intenso o de naranja feliz.

Me explica el arquitecto que, por lo general, usa las trinitarias por motivos de seguridad, porque por su crecimiento y espinas espantan a los pillos. Y confirmo una intuición que siempre me había acompañado. Tiendo a sentir una confianza ciega por las ciudades donde crecen trinitarias, como decir que al resguardo de esa planta nada realmente grave puede pasar. Una de esas cuestiones absurdas, una forma floral de la fe.

4

En el aeropuerto la escalera eléctrica no funciona pero nunca he visto pisos más lustrosos. Las mujeres usan uniformes ajustados con medias de mallas en diseños florales que te hacen pensar en qué realmente es necesario para que exista la moda y las tendencias.

Una compañera de viaje se fija en lo bonito que es eso de que se vendan flores en el aeropuerto, para el que llega o para el que recibe. Esa cosa de antes. Ese saber que viajar en el tiempo no es más que viajar, porque siempre hemos vivido en varios siglos a la vez. Como decir que el futuro está en Tokio y hay grandes fragmentos del mundo agrario en Bombay. Ciencia ficción y épica medieval narradas a la vez, todos los siglos a la vez, todos los tiempos históricos a la vez, como uno solo. No compré flores.

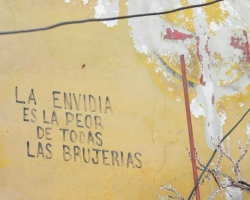

Nos dirigimos al hotel. Es refrescante ver el paisaje que no está contaminado por ningún anuncio publicitario, ningún luminoso billboard que distraiga de los árboles, de las nubes. Pero cada dos o tres millas hay propaganda en pintatas o en carteles colocados allí por el estado. Leen cosas como: “La revolución seguirá adelante”, “Los sueños de emancipación se hicieron realidad”, “Socialismo o muerte”, “Amo esta isla” o “Bloqueo: el genocidio más largo de la historia”.

Veo esto y veo a la gente mirándose a los ojos en las calles, los escucho preguntándonos siempre la misma cosa: “¿Cómo están las cosas por allá?” Cada visitante un vocero de algo. Un hambre de contacto, quizás el mismo contacto que se ha perdido a la hora de la cena cuando se come mirando el celular. ¿Quién está más comunicado? Y a su vez, ¿puede un periodista sentirse feliz en un lugar en el que su trabajo ha llevado a tantos a la cárcel? Son confusas las fisuras. Muy confusas. Incómodas. Sigo teniendo, tengo, fe en la prensa, en ver que cosas pasan y cambian porque se cuentan. Sigo pensando que mi oficio es el mejor del mundo y no lo veo por aquí en ninguna parte.

Y entonces leo en la calle: “Este es tiempo virtuoso y hay que fundirse en él”. Es una cita de José Martí. Y me pregunto si será por eso que escucho la palabra virtuoso con tanta cotidianidad en la calle. Quizás, incluso, con la misma frecuencia con la que algún hombre te habla sin ningún pudor pegándosete al oído y te dice: “¿por qué tan sola?”.

Lo que ha pasado es que en este país hubo muy buenas ideas que el mundo no ha querido proliferar

En la Plaza de la Revolución un grupo de taxistas transportan hasta allí a los turistas en carros de los cincuenta -con motor de los noventa- casi todos descapotables. Uno por uno se sacan una foto frente a la silueta del Che Guevara en uno de los edificios. Qué formas tan curiosas tiene la historia y la sangre de acabar en souvenir. Creo que aborrezco los souvenires. No tienen vocación de ficciones, sino de mentiras llanas. Amo la ficción y detesto las mentiras que no se disfrazan.

“Lo que ha pasado es que en este país hubo muy buenas ideas que el mundo no ha querido proliferar”. Me dice el taxista que es santiagueño pero hace décadas vive en La Habana. Consiguió su permiso para mudarse. No como la mujer que ofreció sus servicios en la calle y que vive sin permiso en la ciudad.

Son muchos los que te ofrecen todo lo imaginable en la calle, si tiene que ver con el cuerpo. Uno incluso, se alzó la camisa y me mostró cómo le serpentea la barriga cuando baila reguetón. No quería dejarnos ir. Pero tampoco quería irse. “Yo no me quiero ir de Cuba”. Nos dijo sin preguntarle.

En la calle una mujer que se llama Daisy me escucha hablar y me dice que sabe que soy de Puerto Rico. “Yo nunca he ido a los países, tú sabes, porque no hay oportunidad. Pero si pudiera ir a un país en el mundo quisiera ir a Puerto Rico. De un pájaro las dos alas”.

Me lo dice Daisy y me conmueve. Si pudiera viajar, a cualquier lugar del mundo, apenas quisiera acercarse a la isla hermana. Es una de las muchas personas que ha dicho la frase. Confirmo la sospecha. Todos conocen el verso de Lola Rodríguez de Tió, pero se la atribuyen lo mismo a Nicolás Guillén que a José Martí con la misma seguridad con que le colocan el apellido “cubano” a casi todas las cosas. Pan cubano, helado cubano, café cubano. Un ser porque se nombra. Una resistencia absoluta a que la historia y su delirante inmediatez los consuma.

5

El domingo en el Callejón de Hamel, un golpe de color y de verdad. Se escuchan los tambores y un hombre negro, musculoso, elegante, sin camisa y sudoroso, dirige los turnos al baile. Es una ceremonia religiosa. Por vez número no sé qué alguien me dice: llegó Ochún. Me lo dice al oído. La energía es algo así como el calor. No creo pero creo y de repente tengo urgencia de vestirme de amarillo.

Días después un amigo ateo me dirá que Dios vive en ese callejón. No sé si fue morbo, o que de veras el juntarse en torno a algo siempre nos hace recuperar algo de fe. Algo.

Subo al piso 14 de un hotel en El Vedado. La luz de la tarde es hermosa. Naranja intenso. Azules de todos los tonos. Miro por primera vez la ciudad desde arriba y me da coraje no haber podido ir antes. Confirmo por primera vez desde el corazón y no desde las lecturas, la historia o la demografía que era esta, que es esta, la gran ciudad del Caribe. Y me doy cuenta de lo duro que es vivir en un lugar en el que no puedes soñar con llegar a una gran ciudad. Y me pregunto si nos quitaron la ciudad o nos la dejamos quitar.

Porque lo que sucede es diferente cuando va un puertorriqueño, es una forma de ser familia distinta, va más allá del idioma y lo caribeño, es una cuestión de sintonías más profundas. Compartimos bandera, historia, Grito de Yara y Grito de Lares, cruces musicales que van del bolero a la salsa. Me dice una amiga: “los cubanos y los puertorriqueños somos como dos primos que los papás no permiten que se vean y nos pasamos la vida inventándonos excusas para encontrarnos. Entonces, cuando nos vemos, seguimos la conversación como si nos hubiésemos visto ayer, como si el tiempo no hubiese pasado”. Al servicio de ese encuentro, siempre han estado las artes. Este viaje lo hice gracias a la invitación que me hiciera un grupo de músicos y cantantes a cubrir su gira de conciertos. No me poncharon el pasaporte con el sello inmigración cubana y hubo que volar vía Panamá como ha tenido que hacerse por décadas desde San Juan -con mucho más miedo antes de que ponchen los pasaportes- y porque este viaje se planificó mucho antes de que saliera el histórico vuelo directo de San Juan a La Habana el pasado 27 de marzo de 2015. El primero en tantos años.

Pero eso no importa en ese instante. Porque estoy allí arrriba mirando la ciudad desde lo alto. Atardece y hay casi un arrebol. Miro un fragmento de los 14 kilómetros de malecón, miro los edificios en ruinas pero erguidos de dignidad, miro el Capitolio en restauración, el mar, la luz, la inmensidad de ese espacio que apenas comienzo a recorrer. Y voy sintiendo cosas que se parecen a la tristeza, la incomodidad, la caricia, la empatía en su forma más fuerte. Qué se yo, como el amor.

Mira la fotogalería

No comments