l garaje de mi casa también hace las veces de discoteca y biblioteca personal. Allí tengo almacenados varios miles de elepés, en su gran mayoría en un estado bastante descuidado, aunque por lo menos los tengo archivados en orden alfabético y ‘de pie’, puesto que hace tiempo que sé que resulta mortal para los discos de vinil el que los apilen unos encima de otros.

Pero su estado de abandono es al menos comprensible: hace años que no tengo tocadiscos y que solo escucho cedés o incluso files de música guardados en la computadora.

Lamento decir que lo de los libros es otro cantar: los tengo amontonados sin ton ni son, en grandes cajas de cartón o incluso de plástico, aunque en ocasiones sí me he puesto a escarbar en ellas en busca de uno en particular.

Pero nunca había hecho una búsqueda tan sistemática como la que empecé hace unos días, con un resultado devastador.

*****

Me imagino que al igual que mucha gente, aunque el número se ha ido reduciendo a nivel mundial, yo he leído muchos libros en mi vida. Y en su mayoría han sido libros que he comprado, puesto que no he vuelto a sacar libro alguno de una biblioteca desde que salí de la Yupi de Río Piedras para fines de los años setenta.

Sin embargo, excepto en contadas ocasiones -cuando nos hemos mudado-, nunca me he puesto a botar libros, ni siquiera aquellos que no me han gustado y que estoy seguro de que no volveré a leer a menos que sea a punta de pistola. Por eso, y debido al estado caótico en que se encontraban almacenados, siempre supuse que si algún día me daba con releer alguno, solo tendría que zambullirme durante unas horas en el garaje para dar con él de una forma u otra.

Entre estos libros se encontraba una novela que había leído quién sabe hacía cuántos años en paperback, que siempre había recordado por contar con una de las escenas más impactantes y grotescas de mi vida como lector. No la había escrito alguien conocido y yo ni recordaba el nombre del autor ni el título del libro, pero estaba seguro de que reconocería el libro tan pronto lo tuviera en mis manos.

En fin, hace unos días me dio con encontrar el dichoso libro en el garaje y, luego de buscar en vano entre las que se encontraban en el piso, fui bajando las cajas -algunas de ellas bastante pesadas- que estaban colocadas en las partes de arriba de unos anaqueles de metal que mi esposa compró con ese propósito almacenador.

Pero, al final, el libro no apareció.

No solo eso, poco a poco me fui dando cuenta de que tampoco había visto muchos libros que yo había comprado y que de seguro yo nunca hubiera botado por ninguna mudanza.

Finalmente me di cuenta de lo ocurrido: mi esposa, quien en determinado momento había botado sin mi conocimiento ni mi consentimiento casi toda mi colección de revistas de música y de deportes, aduciendo -no sin razón- que apestaban a viejo, propiciaban el asma y que muchas no servían ya ni de alimento para las polillas, en los últimos años había venido haciendo lo mismo con mis libros, aunque a un ritmo mucho más moderado.

Quizás esperaba a que yo acumulara otra tanda de libros nuevos para abrirles espacio en las cajas a base de eliminar de ellas una proporción equivalente de libros viejos.

Y, claro está, ella no tomaba en cuenta el valor literario o incluso sentimental de esos libros que desechaba, ni me pedía la opinión: quizá temiendo, supongo, que yo me negara rotundamente a botar siquiera uno de ellos.

Lo curioso es que a pesar de este descubrimiento, no me molestó mucho la pérdida de muchos de los otros libros. Después de todo, de casi todos ellos recordaba el título o el nombre del autor, por ser libros de autores muy conocidos o de mis favoritos.

Pero lo que sí me afectó fue el no haber encontrado el libro que había provocado tanto esta búsqueda como este descubrimiento, precisamente por no saber quién era el autor ni cuál era su título, aunque yo sí sabía que, aunque era un gran libro, o por lo menos uno que me había gustado mucho, era poco probable que hubiera sido un best seller o se hubiese convertido en un clásico.

*****

Quizá se deba a una falla de mi personalidad, o quién sabe si hasta su mejor cualidad, pero lo cierto es que yo me conozco: cuando surge algo que necesito recordar, no suelo detenerme hasta que lo recuerdo. Y se me hace difícil pensar en otra cosa.

No sé si esto será un tipo de neurastenia o si aplicará algún otro término siquiátrico, pero por alguna razón lo que me viene a la mente un comentario crítico que una vez hizo uno de mis escritores favoritos -el británico Anthony Burgess- acerca de Vladimir Nabokov, otro de mis predilectos.

Burgess aludía a ese aspecto del estilo narrativo de Nabokov que se empeñaba en describir minuciosamente todos los detalles significativos de algunos objetos: por ejemplo, si mencionaba el chicle bomba que se inflaba en la boca de Lolita, podía pasarse página y media describiéndolo con un lenguaje muy imaginativo y hermoso, aunque frenara el ritmo y la fluidez de la narración.

Y Burgess, recuerdo bien, relacionaba ese deseo intelectual o literario de describirlo todo sin dejar pasar nada… con el temor a la muerte.

¿Por qué? Me imagino por reflejar el temor de morir sin haberse expresado al máximo acerca de todo lo que deseaba dejar expresado.

Bueno, lo único que yo sé es que ahora mi gran reto antes de morir era reencontrar, de alguna manera, este libro perdido.

*****

Fue una campaña que inicié con optimismo: ya yo tenía experiencia en casos parecidos y siempre había salido airoso.

Hace unos años, cogí ya empezada en el Canal 6 una película italiana en blanco y negro, doblada al español que me fascinó y vi hasta el final, pero sin poder enterarme de su título.

Como para esos tiempos ni siquiera conocía los nombres de sus protagonistas -luego supe que eran los famosos Jean-Louis Trintignant y Vittorio Gassman-, por un tiempo anduve buscando en internet sin ningún éxito.

De hecho, hube de llegar incluso a pensar que tal vez la había soñado, y me dije que si seguía pasando el tiempo sin que confirmara su existencia yo asumiría que la película no existía y hasta acometería la redacción de un libreto original basado en ella. La idea era tan buena que tendría el éxito garantizado.

Finalmente hallé en internet una página sobre cine que contenía un foro para hablar de sus películas favoritas, incluyendo a los que, como yo, estaban tratando de hallar alguna película extraviada en la memoria.

Allí escribí sobre lo que recordaba de la trama: un hombre treintón, simpático y con aires de Don Juan (Gassman), detiene el auto deportivo convertible que conduce para preguntarle la dirección a un individuo con aspecto de estofón (Trintignant), al que ve escribiendo afanosamente a maquinilla junto a la ventana de un apartamento de un segundo piso. Cuando la dirección resulta demasiado complicada, Gassman le pide que lo acompañe para dirigirlo y le promete traerlo de regreso en poco tiempo. Trintignant accede, pero luego de negarse varias veces, aduciendo que tiene que terminar el trabajo que está escribiendo.

De ahí en adelante se produce una simpática película de aventuras, una especie de versión italiana de la serie de televisión Ruta 66, que era popular para entonces (principios de los sesenta) en los Estados Unidos. Poco a poco uno descubre que, pese a su alegría vital, el personaje de Gassman es un hombre triste: un irresponsable adolescente envejecido abandonado por su esposa y carente de suerte en los negocios. Pero su alegría es pegajosa y, rápidamente, Trintignant, quien hasta entonces había sido un tipo tímido y conservador que apenas se había atrevido a vivir, le va cogiendo el gusto a la vida rápida y llena de emociones, tal vez viviendo por primera vez.

Al final, Gassman pierde el control de su automóvil mientras trata de impresionar a su nuevo amigo conduciéndolo a toda velocidad por una carretera que bordeaba un precipicio, y el carro se despeña. Gassman, claro, resulta ileso, pero Trintignant encuentra la muerte.

En el último diálogo de la película, un policía le pregunta a Gassman que cómo se llamaba su acompañante.

“¿Sabe qué? Nunca me dijo su nombre”, responde.

En fin, al poco tiempo un lector de la página de internet me salvó la vida al escribir su nombre: Il Sorpasso, dirigida por Dino Risi.

*****

Con la música me ha pasado igual, pero con mucha más frecuencia. De hecho, casi podría decirse que mi vida en gran medida ha consistido de largos lapsos de aburrimiento existencial, interrumpidos por intensos momentos de desesperación ocasionados por la necesidad de rescatar del olvido el nombre de alguna canción.

Un ejemplo: más o menos desde el principio hasta fines de los setenta estudié en la UPR de Río Piedras, completando un bachillerato y dejando inconclusa una maestría, y todo el tiempo hice uso de la AMA tanto para ir como para venir desde Santurce, donde vivía.

Ya para esos entonces era un fanatizado a muerte de la música, en especialmente del rock, y aunque todavía no existían los walkman ni sus descendientes para aquellos que quisieran convertirse en velloneras ambulantes, no exagero al decir que la mayor parte del tiempo, mientras duraba el viaje en guagua, yo me la pasaba oyendo música en el interior de mi cerebro.

Claro, la mayoría de las veces, la cinta magnetofónica del cerebelo me interpretaba piezas conocidas, y no digo ‘canciones’ porque la música que me gustaba entonces -y aún me sigue gustando- era mayormente instrumental, o con partes instrumentales bastante largas: piensen en Tarkus, de ELP, o Thick as a Brick, o The Musical Box de Genesis, o incluso el Shine on Crazy Diamond de Pink Floyd. Sí, el tan vituperado rock progresivo.

El peor momento era cuando uno tenía el nombre en la punta de la lengua -o del cerebro- y de pronto se subía a la guagua uno de esos tipos que cargaban un radio o tape player gigante, el llamado ghetto blaster, en el que escuchaban a todo volumen los mejores hits de Donna Summer o alguien así

Todo andaba bien, naturalmente, mientras yo recordaba el nombre de la pieza o de su intérprete, pero a veces me ocurría que solo me salía a flote un estribillo melódico, o un ‘riff’ de guitarra… y nada más con el testigo.

Aunque estaba seguro de que en algún momento el nombre me vendría a la mente, poco a poco empezaba a desesperarme, en especial si el tiempo seguía pasando. Entretanto, para evitar perder el contacto con la melodía o estribillo recordado, tenía que seguírmelo repitiendo una y otra vez dentro del cerebro, de forma parecida, se me ocurre ahora, a como uno no puede dejar de pasarse la lengua por el mismo sector del interior de la boca cuando descubre una ampolla.

El peor momento era cuando uno tenía el nombre en la punta de la lengua -o del cerebro- y de pronto se subía a la guagua uno de esos tipos que cargaban un radio o tape player gigante, el llamado ghetto blaster, en el que escuchaban a todo volumen los mejores hits de Donna Summer o alguien así.

En más de una ocasión hube de apearme huyendo del autobús: no porque me horrorizara el estruendo, sino por el temor de que la entrada con fuerza de manguerazo bomberil a mis tímpanos de la música foránea sencillamente me desalojara de los sesos la tenue melodía que yo estaba tratando de recordar.

Esa, de paso, es una angustia musical que ha venido persiguiéndome toda la vida; no suelo escuchar mucho la radio, en especial estaciones musicales como Alpha Rock, precisamente por la mala costumbre que tienen de poner varias piezas sin mencionar siquiera su nombre, y no hace mucho me pasó lo inevitable: pusieron una pieza que yo recordaba haber escuchado -y visto- en MTV allá para los ochenta, pero al regresar al aire el disc jockey, éste no solo no mencionó ningún nombre, sino que se puso a hablar sandeces acerca de un artículo que había leído que mencionaba los alimentos más propicios para el amor.

Claro que ya yo me había preparado para ese suceso, memorizando algunas de las frases de la canción, como Where do we go from here, y el hecho de que la voz del cantante se pareciera mucho a la de Robert Plant, en especial cuando subía a los tonos más estridentes.

Por consiguiente, pude utilizar todas estas claves cuando acudí a un foro de música que frecuento en Internet (progressiveears.com) y al poco tiempo alguien dio en el clavo: Who’s Behind the Door, de una banda llamada Zebra, una pieza que pretende descifrar todos los enigmas del universo en menos de cuatro minutos.

Y todo eso, de cierto modo, me permitía albergar ahora lo que a veces los comentaristas de las noticias en la televisión describen como un “cauto optimismo”.

*****

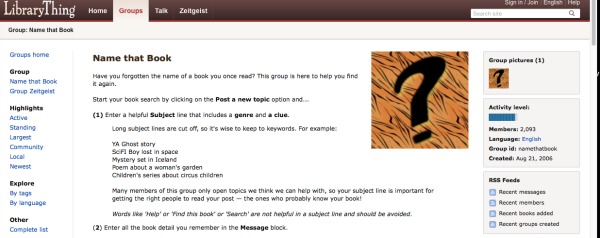

Donde primero acudí, por supuesto, fue al Internet. Deduje que si años antes había encontrado una página en la que los adictos al cine podían consultarse mutuamente, hoy en día debía haber muchas de esas páginas dedicadas a los libros.

Y en efecto es así.

En cuestión de horas encontré páginas como el Abe Book Community Forum, Library Thing, Fictionpost.com y muchas más. Muchas atendían el dilema que sufre el lector que trata de dar con un libro perdido.

Una de sus primeras recomendaciones, naturalmente, era que uno hiciera una búsqueda en ‘google’, en especial si uno recordaba por lo menos el nombre de algún personaje importante, o incluso alguna cita clave.

Pero ese no era mi caso.

Muchas de las páginas contenían foros en los que un lector ponía su pregunta -“Busco novela erótica sobre vampiro albino publicada en los ochenta”-, seguida de una breve descripción del libro y algún comentario al estilo de “por favor, ayúdenme a encontrar este libro, que llevo más de cinco años buscando”.

Algunas de las preguntas, según vi, llevaban meses de haber sido ‘posteadas’ sin recibir ni una sola respuesta.

Otras páginas, menos atractivas para mí -porque no permitían que uno pusiera un resumen de la trama-, proponían un raro sistema para hallar esos libros perdidos de los que uno no sabe título ni autor, simplemente había que ir llenando un formulario. Así, por ejemplo, uno iba escogiendo, entre varias opciones, la década en que tal vez fue escrita la novela, la época en que se desarrollaba su trama, o el lugar en la que esta transcurría.

Si uno respondía “Estados Unidos”, luego, respondiendo a nuevas alternativas, debía especificar si era en el sur o en algún otro punto geográfico importante; si transcurría en algún centro urbano o en la ruralía.

También el cuestionario obligaba a elegir el tono de la narración (¿nostálgico, triste, divertido?), el género (¿romántico, de terror, thriller?) y, si romántico, de qué tipo: ¿amor correspondido, amor no correspondido, amor recordado?

Al final, cuando uno había llenado todos los encasillados, uno oprimía una tecla y, en pocos segundos, aparecía una lista enorme de títulos de novelas: digamos que unos 379, repartidos en varios segmentos de 50 cada uno.

Y si uno cambiaba siquiera una de las respuestas -digamos, poniendo que el protagonista era estudiante de escuela superior, en vez de universitario-, aparecía una lista bastante diferente, de otros 200 ó 300 textos.

Debo decir que varias veces leí la lista completa, y no solo no hallé mi libro, sino que apenas reconocí a la gran mayoría de los que vi allí.

Recordaba haber ocasionalmente en ella unos pequeños recuadritos, al parecer de servicio gratuito para los autores que llevaban a cabo alguna investigación académica, en los aparecía escrito algo así: “Amigos o familiares que puedan aportar fotos o anécdotas para biografía del teólogo budista James Franciscus favor de escribir a Fulano de Tal, a la dirección tal

Según fui descubriendo, la cosa se complicaba aún más porque hoy en día, en el mercado del libro de Estados Unidos, existen varios subgéneros de ficción que pueden tratar el mismo tema que tenía el que yo andaba buscando: por ejemplo, el de las Romance Novels -literatura romántica- dirigidas mayormente a las mujeres en las que por lo regular aparece una fina mano femenina acaricando el torso desnudo y musculoso de un adonis en la portada, o la ficción para Young Adults, dirigida a los adolescentes.

Eso provocaba que cada vez yo hacía una búsqueda por temas, me salieran docenas y docenas de Romance Novels o catalogadas como de YA (Young Adults), además de las novelas convencionales que eran las que yo buscaba.

Frustrado, busqué otras opciones.

En determinado momento me comuniqué por email con el Book Review, que es la prestigiosa revista dominical del New York Times dedicada a crítica de libros la cual yo había leído con cierta frecuencia en otros tiempos. Recordaba haber visto ocasionalmente en ella unos pequeños recuadritos, al parecer de servicio gratuito para los autores que llevaban a cabo alguna investigación académica, en los aparecía escrito algo así: “Amigos o familiares que puedan aportar fotos o anécdotas para biografía del teólogo budista James Franciscus favor de escribir a Fulano de Tal, a la dirección tal”.

En mi email, pregunté si podían darle ese servicio a un lector que sencillamente buscaba un libro perdido. Recibí al poco tiempo una respuesta de una mujer llamada Elsa Dixler, en la que me informaba que la revista había descontinuado esa práctica hacía un tiempo, pero que de todos modos le enviara un resumen de la trama del libro “para ver si alguien en la oficina recuerda algo”.

Así lo hice, agradeciendo su amabilidad y le envié el resumen, aunque no sin antes hacer una búsqueda en Google y descubrir que Elsa Dixler era una de las principales escritoras de la revista.

Pero hasta ahora nadie de su oficina parece haber recordado nada.

Por otro lado, también escribí un email a la división de anuncios clasificados de The New York Review of Books, la prestigiosa publicación literaria mensual, pero cuando escribí el corto texto que solicitaba ayuda para localizar el libro y un corto resumen de la trama del libro, desistí de publicarlo cuando me dijeron que el anuncio me saldría en poco más de ochocientos toletes.

Al poco tiempo alguien respondió poniendo un post que decía: “Creo que esto es lo que estabas buscando

Entonces acudí al archivo web del Times, que parece guardar todas las ediciones semanales del Book Review desde principios de los ochenta hasta ahora, pero después de revisar un par de meses me di cuenta de que podía pasarme meses en ese jueguito, sin llegar a nada, y sin tener certeza de que el libro hubiese sido reseñado alguna vez por ese medio.

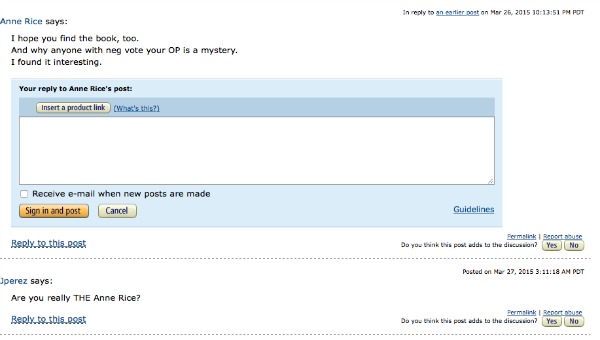

Como última opción, regresé a los foros de internet y descubrí uno muy interesante, el Amazon.com Customer Discussions, donde coloqué mi ya repetida sinopsis del libro perdido.

Al poco tiempo alguien respondió poniendo un post que decía: “Creo que esto es lo que estabas buscando”.

Cuando con los nervios vibrando de emoción pulsé el link sugerido, descubrí que se trataba de una página promocional relacionada con un libro escrito por el político republicano, Marco Rubio (An American Son).

Vaya chiste.

Sin embargo, poco después alguien puso en respuesta a mi ‘post’ uno que compensó con creces esa desilusión: “Yo también espero que encuentres tu libro: no entiendo el por qué de esa reacción tan negativa a lo postulado por el forista original: yo lo encontré interesante”.

Estaba firmado por Anne Rice, la célebre autora de Entrevista con el vampiro, entre muchas otras novelas.

Al pulsar el link de su nombre, éste me condujo a su página oficial, por lo que quedé bastante convencido de que en efecto había sido ella.

Poco después, sin embargo, encontré el enlace de una página dedicada por completo a todas esas almas en pena que vagan por el ciberespacio en busca de que alguien les ayude a encontrar un libro perdido.

La misma explicaba que en 2003 publicaron un blog sobre el tema y que, de ahí en adelante, la gente había escrito cientos de posts, lo que les dio la idea de publicar un compendio de éstos.

Según explicaban, había muchos que, de por sí, proveían una “lectura maravillosa” (a wonderful reading).

Y la verdad es que había muchos bastante conmovedores:

“Ando buscando un libro para niños acerca de una viejita china que prepara estas bolitas de arroz que se caen de la mesa y ruedan en distintas direcciones y ella se pone a perseguirlas y en la búsqueda termina internándose en una especie de caverna…”.

Llegué a preguntarme: ¿No será esto un nuevo tipo de género literario? ¿Uno que tenga con la novela convencional el mismo tipo de relación que el haiku tiene con la poesía en general? ¿Una especie de bonsai literario?

Me imagino que es posible que algunos de estos resúmenes hasta tengan más valor literario que los propios libros que los inspiraron.

Pero lo triste era que, según parece, la gran mayoría de esta gente no había hallado nunca su libro, aunque muchos seguían buscándolo años después.

En fin, un día me topé con el post de uno estos seres que, deprimido, se preguntaba: “¿Pero es que habré sido yo el único que leyó ese libro?”.

Alguien le respondió: “No, pero tal vez sí sea el único que haya leído ese libro y también haya entrado a esta página… hasta ahora”.

Eso me dio que pensar: estoy seguro de que el libro que yo buscaba no lo compré debido a que haya leído un reseña sobre el mismo en el Book Review o alguna otra parte, puesto que siempre habían sido pocos los que he comprado por esa razón.

Lo más probable era que lo hubiese visto en la librería -ya fuera en la desaparecida Bell, Book and Candle, de Santurce, que visitaba frecuentemente, o Borders- y que, como suele pasarme, me hubiese conquistado por su formato o su trama.

Por ‘formato’ me refiero, más que nada, a la forma en que estaba escrito.

Volviendo a Nabokov, quien, como dije, es uno de mis favoritos, éste solía decir que, cuando tomaba en sus manos una novela desconocida, la descartaba de plano si veía que consistía más que nada de diálogos, de páginas y páginas de diálogos, con un porcentaje relativamente bajo de prosa compacta.

Así sabía, instantáneamente, que lo más probable era que fuera algún thriller policíaco o algo por el estilo, no algo ‘serio’.

En mi caso, yo prefería por el contrario los libros que si acaso fueran tres cuartas partes tierra (prosa compacta) y por lo menos una cuarta parte agua (diálogos). Si me topaba con densas marantas de prosa solía soltarlos como si me quemaran las manos, pensando -tal vez sin razón- que serían densos y aburridos; una táctica que, por ejemplo, me hubiese impedido leer al viejo Proust, o quizás hasta al mismo Nabokov.

Sin querer parecer demasiado sabelotodo, recuerdo aquí, sin embargo, que Unamuno, un escritor extremadamente sesudo, desarrolló la teoría de que le resultaba fácil decir las cosas más profundas del mundo si las picaba en pedacitos en muchos diálogos, una idea que tal vez haya tomado de Sócrates o Platón, quienquiera hubiera tenido aquella idea de enseñar preguntando.

Bueno, pues creo que Unamuno expuso su teoría en el prólogo de su famosa y muy divertida novela Niebla, aunque él la llamaba “nivola”, por su ligereza.

De hecho, ahora que lo pienso, mi copia de Niebla es una de las muchas que no sobrevivió alguna de las redadas exterminadoras de mi querida esposita.

Sin embargo, debo decir que tampoco me atraían a primera vista aquellos libros que eran puro diálogo, tal vez por el mismo prejuicio Nabokoviano de que fueran demasiado superficiales.

Yo podía asimilar, pues, varias páginas seguidas de prosa compacta, siempre y cuando el texto proveyera algunos oasis en los que los ojos pudieran descansar antes de que, aguantando la respiración, volvieran a zambullirse en la densa maleza de las oraciones descriptivas, analíticas o narrativas.

Conmigo funcionaba, pues, una mezcla que, de por sí, podía ser algo rara, lo cual limitaría aún más el grupo de posibles lectores del libro que yo estaba buscando.

Por otro lado, uno de los temas que siempre me había atraído de los libros desconocidos era el llamado coming of age -jóvenes que van aprendiendo lo que es la vida, incluyendo la vida sexual- y las complicaciones sicológicas, unos temas que trataba el libro que buscaba y que yo estaba consciente de que no atraían a todo el mundo o que, por el contrario, podían repeler a muchos.

¿Qué me queda decir? Pues, nada, que incluso últimamente he empezado a tener problemas para conciliar el sueño de tanto pensar y tratar de recordar el nombre del maldito libro

Así que todo eso podía limitar la cantidad de otros lectores que hubieran leído mi libro, en especial por no haberse tratado, hasta donde yo sabía, de un gran best seller ni la obra de un autor famoso. Por lo menos así me lo dejaba saber la pobre reacción que habían alcanzado hasta ahora mis pedidos de ayuda.

Por último, todo esto me dejó ver también que, aunque anualmente se producen muchas películas y muchos discos, es muy posible que estos dos géneros no produzcan ni una fracción de todos los libros que se lanzan a la calle anualmente, lo cual también complica cualquier búsqueda.

Peor aún, yo no tenía una idea clara de cuándo había comprado ese libro: lo mismo podía haber sido 25 años antes o solo 10.

¿Qué me queda decir? Pues, nada, que incluso últimamente he empezado a tener problemas para conciliar el sueño de tanto pensar y tratar de recordar el nombre del maldito libro. Para colmo, hasta ha empezado a atormentarme el pensamiento de que lo último que voy a lamentar, cuando esté en mi lecho de muerte, es el no haber resuelto nunca este enigma. Lo peor de todo, me digo, es el presentimiento de que, por alguna razón misteriosa, conocer ese título o el nombre de su autor de seguro hubiese cambiado drásticamente el rumbo de mi vida.

Así que aquí va un lloriqueo final. ¿Alguien aquí habrá leído este libro y podrá ayudarme dándome algunas indicaciones que conduzcan a su captura y convicción?

Pues he aquí el resumen que he ‘posteado’ en varios foros ya, y que al parecer mereció el elogio de la escritora especialista en vampiros, Anne Rice:

“Estoy tratando de hallar el nombre de una novela estadounidense, de autor masculino, que fue publicada, tal vez, a fines de los años noventa, en papel (paperback). Trataba sobre un adolescente que está descubriendo lo que es el sexo. Tiene un amigo que es una especie de delincuente juvenil, quien se pasa burlándose de él y retándolo a que sea más agresivo con las muchachas. Y el protagonista también está interesado en una chica que parece ser una cualquiera y se la pasa coqueteando con él, pero evitando tener sexo con él. La escena climática ocurre cuando por fin están a punto de tener sexo y, al desvestirla apasionadamente, el muchacho descubre que la chica no es otro que su amigo, vestido de mujer. La explicación es que su amigo era esquizofrénico y tenía estas dos personalidades, pero sin saberlo. La portada tenía un tono azul y, en la contraportada, aparecían varias citas elogiosas que hacían pensar que el libro había sido un éxito de la crítica, que celebraba en especial lo que llamaba ‘una de las excenas sexuales más explosivas e inesperadas de todos los tiempos’… en cierto modo parecida a la que luego ocurriría en la película The Crying Game”.

Solo espero que alguien responda alguna vez a esta voz que pide ayuda… aunque sea dentro de cinco o 10 años.

Como escribió otro de mis autores favoritos al final de su gran novela, a quien parafraseo aquí por faltarme ganas para ponerme a rebuscar entre los cajones donde pueda estar el libro. “Será un acto de misericordia”.

No comments